Il 21 aprile 753 a.C., secondo la leggenda, sul colle Palatino Romolo tracciò il pomerium, ossia il confine sacro di quella città che sarebbe poi divenuta il centro di un grande e glorioso impero: Roma. Il Dies Romana si affermò come una festività carica di significati sacri per la città, sopravvivendo alla caduta dell’impero e tornando ad essere celebrata secoli dopo da quei patrioti risorgimentali che guardavano con nostalgia agli eroici fasti della Roma antica, confrontandoli con la misera condizione politica dell’Italia del loro tempo. Tuttavia, fu solo il fascismo a ripristinare ufficialmente la celebrazione, proclamando il 21 aprile festa nazionale e attribuendole nuovi e ancor più profondi significati. Per Mussolini e i suoi seguaci, infatti, la data non rappresentò soltanto la fondazione di Roma, ma anche un potente strumento simbolico e propagandistico attraverso cui il regime raccontò sé stesso, il proprio passato e il proprio futuro. «Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento; è il nostro simbolo o se si vuole il nostro Mito»: da questa celebre citazione mussoliniana, apparsa sul «Popolo d’Italia» nel 1922, emerge la centralità che la romanità ebbe nell’universo simbolico e retorico fascista.

La ricerca si propone di ricostruire l’origine e la natura di questo mito per poter meglio comprendere l’ideologia fascista nella sua totalità e, più in generale, per approfondire i meccanismi con cui il potere utilizzò il passato per costruire le sue visioni del futuro. La tesi si concentra su un aspetto specifico del mito fascista della romanità, ossia la celebrazione del Natale di Roma, data che istituzionalizzò il culto di Roma durante il Ventennio. In particolare, sono stati analizzati i modi in cui il 21 aprile venne rappresentato dalla stampa italiana tra il 1921 e il 1943, limitando l’indagine a due quotidiani milanesi emblematici rispetto al contesto del tempo: il «Corriere della Sera», quotidiano di lunga tradizione e alte tirature, che esprimeva valori e interessi della borghesia moderata, e il «Popolo d’Italia», fondato da Mussolini, che diffondeva la linea politica del regime e i cui lettori erano soprattutto i militanti del partito. La comparazione tra i due quotidiani ha permesso di delineare similitudini e differenze nelle strategie retoriche e comunicative adottate per veicolare il mito della romanità presso i propri lettori.

La ricerca si articola in tre capitoli. Nel primo vengono ricostruiti i tentativi della classe dirigente liberale di formulare una religione della patria, attraverso l’uso della storia nazionale, in particolare di quella risorgimentale, e la creazione di un calendario civile ricco di nuovi anniversari. Questi tentativi culminarono nella sacralizzazione della politica attuata dal fascismo, con l’affermazione di quello che Emilio Gentile ha definito, nella sua operaomonima, «il culto del littorio». È stato poi introdotto il tema centrale della ricerca, il Natale di Roma, fornendo una panoramica della sua celebrazione nel periodo antecedente al fascismo.

Il secondo capitolo propone un breve inquadramento ideologico del fascismo: ne viene sottolineato il carattere attivistico e irrazionale, basato sull’uso di miti politici nel senso soreliano del termine, e il modo in cui il regime plasmò e utilizzò il mito di Roma, adattandolo alle sue esigenze politiche e pedagogiche.

Infine, nel terzo capitolo, si è condotta un’analisi comparata degli articoli pubblicati dai due quotidiani in occasione del 21 aprile, organizzandoli cronologicamente e individuando per ogni periodo un tema dominante legato al contesto politico interno ed estero. Questa analisi degli articoli ha permesso di evidenziare l’evoluzione del linguaggio della stampa. Se per tutti gli anni Venti il «Corriere della Sera» mantenne un tono tutto sommato abbastanza moderato, poco incline all’esasperazione retorica, nel decennio successivo i toni e i contenuti dei due giornali si appiattirono e si uniformarono, segno dell’ormai completo asservimento della stampa alle esigenze del regime.

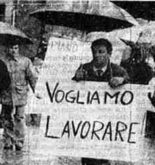

Un altro dato rilevante emerso dall’analisi è che, sebbene Roma fosse presente sin dall’inizio nella retorica fascista, i significati ad essa attribuiti mutarono nel tempo a seconda delle contingenze e delle necessità del regime. Negli anni Venti, il 21 aprile fu celebrato soprattutto come Festa nazionale del Lavoro, in opposizione al Primo Maggio di tradizione socialista, festa abolita dal regime. In questa fase in cui il mito di Roma era ancora in costruzione, il lavoro fu il principale significato attribuito alla romanità: i romani erano rappresentati come un popolo di contadini e costruttori, perfetti antenati degli italiani contemporanei. Fu proprio durante gli anni Venti che il regime delineò il suo progetto corporativo, approvando nel 1927 la Carta del Lavoro e istituendo nel 1930 il Consiglio nazionale delle corporazioni. La stampa, tramite forzature antistoriche, costruì un parallelismo tra le corporazioni fasciste e i collegia dell’antica Roma, descrivendo entrambi come associazioni di lavoratori che avevano avuto il merito di eliminare il conflitto di classe dalle rispettive società e imporre l’armonia e la cooperazione in nome dell’interesse nazionale.

Solo a partire dagli anni Trenta, con l’accelerazione del progetto totalitario fascista, il Natale di Roma assunse nuovi significati, a cominciare da quello di festa della gioventù italiana. La giovinezza venne esaltata nella cerimonia della Leva fascista, un vero e proprio rito di iniziazione politica per i “nuovi italiani”, durante la quale i giovani ricevevano il moschetto e la tessera del PNF. Il Natale di Roma divenne così emblematico del progetto pedagogico volto a forgiare dei romani della modernità, che avrebbero costruito una civiltà capace di durare nell’eternità come avevano fatto i loro antenati. Il mito della romanità imperiale fu ovviamente enfatizzato con la conquista dell’Etiopia. L’Italia di Mussolini venne rappresentata come la naturale erede di Roma: così come quest’ultima aveva conquistato un impero immenso con le sue legioni di contadini-soldati, allo stesso modo i soldati italiani avevano conquistato l’Etiopia. La stampa, sfruttando l’emblematica immagine mussoliniana dell’aratro e della spada, si sforzò di accreditare l’imperialismo romano e fascista come qualcosa di peculiare proprio per essere basato sul lavoro: mentre tutte le potenze plutocratiche avevano conquistato terre per sfruttarle, l’imperialismo italiano aveva sempre svolto una missione civilizzatrice, costruendo nelle terre conquistate strade e villaggi rurali. Questa idea di uno scontro di civiltà ritornò allo scoppio della Seconda guerra mondiale. La stampa continuò fino alla fine a diffondere l’immagine di un conflitto giusto, che avrebbe portato alla vittoria della giovane Italia, guerriera e lavoratrice per tradizione, contro le vecchie potenze materialiste e plutocratiche.

In conclusione, ciò che emerge dall’analisi è che Roma non fu un mero strumento retorico e propagandistico, ma fu davvero, come scrisse Mussolini, un punto di partenza e di riferimento per i fascisti, in un modo del tutto nuovo rispetto ad altri movimenti che pure presero Roma a modello, come ad esempio avevano fatto i nazionalisti. A differenza di questi, infatti, il fascismo non guardò a Roma nostalgicamente, cercando di restaurare un passato lontano, ma fece un uso attivo del mito, reinterpretandolo e adattandolo alle esigenze della società moderna: non per resuscitare i legionari romani, ma per forgiare un uomo nuovo, che da Roma prendeva ispirazione solo per potersi poi proiettare verso il futuro. Il 21 aprile non fu quindi una semplice ricorrenza: fu uno strumento strategico con cui il regime cercò di attuare il proprio progetto politico, utilizzando e reinterpretando il passato per legittimarsi, giustificare il presente e plasmare l’avvenire.